端午:传承习俗,纪念屈原的伟大精神

- 每日黄历网移动端

- 2025-05-25 14:00:02

端午节是中国传统的重要节日之一,流传千年,深深扎根于中华文化的沃土。每年农历五月初五,家家户户都会通过各种方式庆祝这一节日,传承着丰富的文化习俗与深刻的精神内涵。

端午节的由来

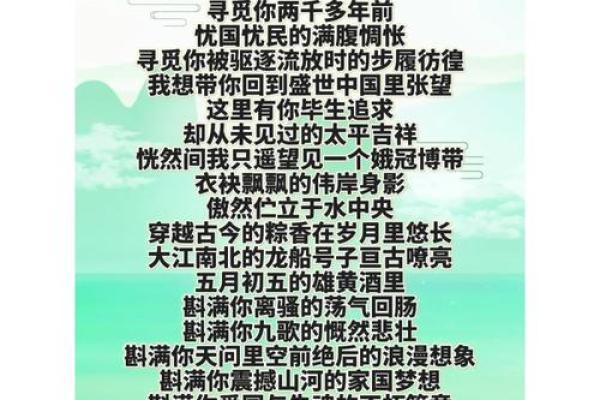

端午节的起源有着悠久的历史,最广为人知的说法是为了纪念伟大的爱国诗人屈原。屈原,字平,号渔父,是战国时期楚国的名臣,他忠诚于国家,忧国忧民,但因政敌陷害,屈原投江自尽,以表忠诚。自此,五月初五成为纪念屈原的节日,百姓纷纷划龙舟、投粽子入水,以此表达对屈原的敬仰和哀悼。

屈原的精神深深地植根于中华文化中,他的忠诚、勇敢和坚贞不屈,成为了千百年来中华儿女崇敬和学习的楷模。

物候特征与节气风貌

端午节的时间恰逢夏季的来临。农历五月初五,正是“夏至”前后的时节,气温逐渐升高,湿气和炎热的天气常常让人感到压抑。而这个时期也是田间农事最为繁忙的时候,农民忙于插秧和灌溉,田地里绿意盎然。端午节不仅是一个纪念屈原的日子,还是农业社会的一种重要节令标志,体现了人们与自然的和谐相处。

在古代的农历中,五月初五是一个重要的节气,标志着夏季的正式到来。自然界的万物都开始展现出旺盛的生命力,尤其是水稻等农作物的生长,进入了最为重要的阶段。

端午节的民间活动

在端午节期间,民间的活动丰富多彩,极具地方特色。其中最具代表性的活动就是吃粽子和赛龙舟。

粽子是端午节最具象征性的食物,它以糯米为主料,包裹着各种馅料,如红枣、五花肉、豆沙等,再用竹叶包裹,蒸煮而成。粽子的历史可以追溯到屈原投江的传说,相传百姓为了避免鱼类吃掉屈原的身体,便将粽子投入江中,成为了端午节不可缺少的传统美食。

除了粽子,赛龙舟也是端午节的重要活动之一。龙舟竞赛起源于古代的水上祭祀活动,后来演变为一种体育竞技,逐渐成为端午节庆祝活动的重头戏。各地的龙舟比赛场面壮观,参赛者们奋力划桨,鼓声震天,场面热烈而激动人心。

端午节的禁忌与民间信仰

在端午节这一天,民间也有许多禁忌与习俗。最为人们熟知的禁忌之一是“避邪”。端午节在古代被认为是一个“恶月”,许多不吉利的事情容易发生。因此,端午节当天,人们会挂艾草和菖蒲,以驱逐邪气,保平安。与此同时,家里还会悬挂五色线,佩戴香囊,寓意辟邪保健。

有的地方还传有不宜吃生冷食物、不宜出远门的说法,认为这些行为可能带来霉运。

现代生活中的端午节

随着社会的发展,端午节的庆祝方式也逐渐丰富。在现代社会,粽子依然是节日的主角,但由于食品产业的迅猛发展,粽子的种类和口味愈加多样,从传统的红枣粽到创新的咸蛋黄肉粽,乃至巧克力粽、奶油粽等应有尽有。此外,赛龙舟虽然仍然是端午节的传统活动,但不少地方的比赛已从最初的地方性赛事发展为全国性乃至国际性的体育盛事,吸引了成千上万的观众和参赛者。

如今,端午节不仅是一个传统节日,也已成为现代人忙碌生活中的一个休闲时刻。随着人们对传统文化认知的深化,越来越多的人通过各种方式,参与到这一节日的庆祝中,从而传承和弘扬中华民族的传统文化。

诗词中的端午

古人赋予端午节诸多诗篇,表达他们对节日的情感和对屈原的怀念。以下几句诗词,勾画出端午节的历史画卷:

“五月五日午,沉沉百草香。”——唐代·白居易《端午日》

“龙舟竞渡江水寒,百舸争流竞风前。”——宋代·林升《端午》

“艾叶苍苍,菖蒲差池。舳舻千里,猿啼楚天。”——唐代·杜甫《端午》

“屈原投江千古恨,百舟争渡为谁忙。”——明代·冯梦龙《屈原祭》

这些诗词中,既有对端午节习俗的描写,也有对屈原伟大精神的缅怀,展现了古人对节日的深厚情感。

端午节,是中华文化宝贵的传承载体,不仅体现了人们对自然与生命的敬畏,也反映了对历史人物和文化传统的敬仰。随着时代的发展,这一节日逐渐融入了现代人的生活,成为了连接过去与未来、传统与现代的桥梁。