立春:迎春纳福,感受自然变化

- 每日黄历网移动端

- 2025-09-26 12:18:03

节气的变换:迎春的第一步

每年的2月4日左右,二十四节气之一的立春悄然而至。作为春节后第一个重要节气,立春象征着春天的开始,是万物复苏的时刻,意味着寒冷的冬季已渐行渐远,温暖的春天正在悄然降临。自古以来,立春便是人们寄托希望、迎接新春的时刻。无论是农耕社会还是现代都市,立春的到来都为人们带来了新的期待和祝福。

立春的由来:传承与演变

立春,顾名思义,是“春天开始”的意思。它标志着冬季的结束和春季的来临,意味着大自然开始恢复生机。立春在古代的农耕文化中尤为重要,是人们确定季节更替的重要时刻,也是农事活动的开始。中国古人通过观察天象和物候,划分出二十四节气,每个节气都有其独特的天文和气候特征,反映了自然界的变化。

在传统农耕社会,立春被视为一年之中的“头春”。这是农民开始为春耕做准备的时候,春播的农事活动也随之启动。立春既是一个节气的开始,也是农历新年的延续,带有浓厚的节庆氛围。

物候特征:春意初现,万物复苏

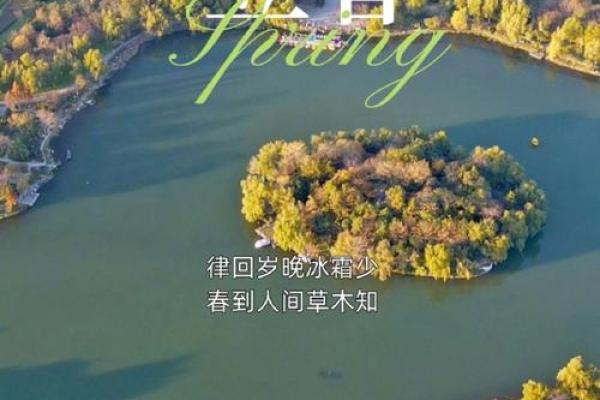

随着立春的到来,气温逐渐回升,天气也会变得更加温暖。在自然界中,春天是万物复苏的季节。草木萌芽,花朵初开,小动物们也开始活动,空气中弥漫着泥土和草香。立春时节,北方的冰雪开始融化,南方的温暖阳光透过云层洒在大地上,一片生机勃勃的景象。

立春的物候特征有“迎春花开、草长莺飞”。这时,许多地方都会看到梅花、杏花等早春花卉悄然开放,春意盎然。根据古人诗句,“春江水暖鸭先知”,这一句便精准地描绘了立春时节江南水乡的景象:江面微波荡漾,鸟儿欢歌,万物在春天的阳光下苏醒。

民间活动:饮食、农事与禁忌

在立春时节,许多地方会有一些特别的民间习俗和活动,传递着人们对春天的期盼和对新一年吉祥的祝福。

在饮食上,立春有“吃春饼”的习惯,特别是在北方地区。春饼外皮薄而韧,内里包裹着蔬菜和肉类,象征着大地的丰收与新生命的诞生。立春吃春饼,是对丰收的祈愿,也是迎接新季节的象征。

此外,立春时节,农事也开始忙碌起来。传统农耕社会会根据节气指导播种和耕作,春耕是一年中最重要的农事活动之一。而在现代社会,虽然大部分人不再从事农业生产,但“迎春接福”的习惯依然保留,许多人选择在立春时举行一些庆祝活动,表达对新一年的期待。

在立春的民间习俗中,还存在一些禁忌。古人认为立春时节,若不小心就容易得病,尤其是寒气未散,春季气温变化大,人体免疫力较弱。因此,立春时节,民间有着“立春不动土,动土必有灾”的说法,意指这时不宜进行重体力劳动。此外,也有“立春不穿旧衣”的传统,寓意新的一年要有新气象,象征着抛开过去,迎接新的开始。

现代生活中的立春:自然与文化的连接

进入现代社会,立春的意义不仅仅局限于传统的农事和节庆活动,它更成为了人与自然、人与传统文化之间一种特殊的联系。在现代快节奏的生活中,许多人或许不再亲自耕种,但立春仍然提醒着我们关注自然界的变化,珍惜生命的每一份生机。

尤其是在都市生活中,立春是一个提醒我们放慢脚步、感受季节变换的时刻。随着气温的回升,越来越多的人开始走出户外,去感受春天的气息,去郊游、登山、赏花,体验大自然的美好。

在这个信息化、现代化的时代,立春也成为了许多人重新审视生活的契机。许多公司和社区也会借此节气举办一些富有春意的活动,带动居民一起感受季节变换的魅力,增加人与人之间的联系。

诗词中的立春:感受春天的气息

立春的到来,总是让人不由自主地想起古人笔下的春天。唐代诗人白居易在《赋得古原草送别》中写道:“离离原上草,一岁一枯荣。”这句诗生动地描述了大自然的生命轮回,春天是一个充满生机的季节,万物复苏,草木吐绿。

宋代陆游也有诗云:“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”这句诗表达了春天对生命的鼓舞,以及人与自然之间的深刻联系。

而现代诗人徐志摩的《再别康桥》也提到:“轻轻的我走了,正如我轻轻的来。”这句诗的温柔与立春时节的气息相得益彰,让人感受到春天的柔和与宁静。

立春的到来,不仅是自然界的一次变化,更是人们心灵深处的一次触动。通过古诗词,我们不仅能感受到春天的温暖,还能体会到人与自然、人与时间之间的深刻联系。

立春,是自然与文化的交汇点,是人们重新审视生命与时光的时刻。让我们在这个春天,放慢脚步,感受大自然的美好,迎接属于自己的春天。