清明节:祭祖踏青,传承千年习俗

- 每日黄历网移动端

- 2025-10-23 12:18:02

节气由来

每年的四月初,阳光温和,春风拂面。清明节作为中国传统的二十四节气之一,历经千年风雨洗礼,早已成为人们生活中不可或缺的一部分。它不仅是一个节气,更承载了深厚的文化内涵和广泛的社会意义。清明节标志着春天的中期,气温适宜,雨水充沛,是大自然万物生长的旺盛时刻。

清明一词源于《周礼》中的“清明”,意指天地气清,万物皆明。清明节起初并非单纯的祭祖节日,而是与春耕和农业生产息息相关。此时气候温暖、雨水充足,适合种植农作物,古人便有清明前后进行播种、育苗的习惯。随着岁月变迁,清明节逐渐与祭祖、踏青等活动结合,形成了我们今天所熟知的节日形式。

物候特征

清明节期间,春回大地,万物复苏,是一年中最具生命力的季节。草木绿意盎然,鸟语花香。此时,柳树开始吐出嫩芽,百花齐放,麦苗渐长。气温适中,白天与黑夜几乎等长,正是农民春耕播种的黄金时节。

在自然界中,清明不仅是气候和农事的节点,也代表着春天的进一步深入。古人通过观察自然界的变化,将清明节定为春耕开始的重要时刻,祭祀祖先的同时,也借此时节的变化来传达对大自然的敬畏与感恩。

民间活动

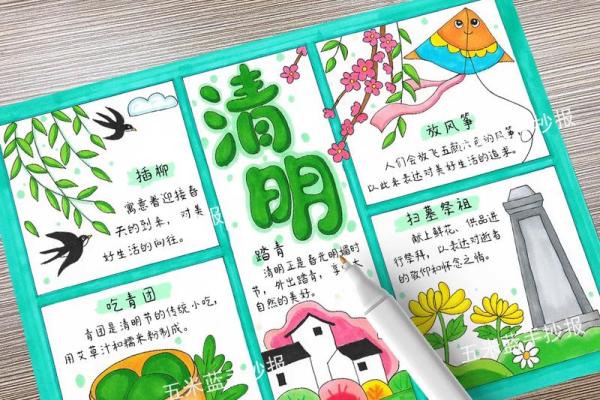

清明节最为人熟知的活动无疑是祭祖和踏青。祭祖活动自古有之,主要目的是缅怀先人,祈求祖先庇佑,强调家族和谐与传承。无论是农民还是城市居民,都会在这一天清扫祖坟,献上香火、鲜花和食品,寄托哀思与敬意。

踏青则是清明节特有的户外活动。清明时节,气温适宜,正是春游的好时光。人们穿上轻便的衣物,带上食物和饮料,携家带口前往郊外,漫步于绿草如茵的田野间,呼吸新鲜的空气,感受大自然的活力和美丽。踏青不仅能放松身心,还寓意着生命的延续和新生。

除了祭祖和踏青,清明节的民间习俗还包括放风筝、荡秋千、插柳等。风筝象征着人们对自由与幸福的追求,而柳树则有辟邪的寓意,民间常常在这一天插上柳枝,以驱逐不祥。

饮食和农事

清明节的饮食习俗丰富多样,既有体现地方特色的美食,也有传统的应时佳肴。最具代表性的是青团和寒食。青团由糯米粉制成,内含艾草或草汁,色泽绿色,口感清香,象征着春天的生机与清新。此外,清明节期间也有吃“寒食”的习惯,寓意着远离火气,清凉宜人。

从农事角度看,清明节是春耕的重要时刻。农民要抓住这个时机,播种庄稼,尤其是小麦、玉米等作物。此时田野上,农民忙碌的身影随处可见,稻田、水田开始泛绿,预示着丰收的希望。

现代生活中的清明节

在现代社会,清明节已经不再仅仅局限于传统的祭祖和踏青活动。随着科技发展和生活方式的改变,越来越多的人选择以现代的方式纪念先人。例如,一些人选择通过线上祭祀平台,为已故亲人献上祭品和祈福,既方便又环保。

虽然现代人忙碌的生活节奏让传统的祭祖活动有所变化,但清明节的文化内涵依然深深根植在人们心中。无论形式如何变化,清明节都代表着我们对生命的尊重、对祖先的怀念以及对自然的敬畏。

诗词里的清明

清明节作为一个富有文化底蕴的节日,历代文人纷纷留下了许多脍炙人口的诗句,表达对这个节日的感悟和情感。

“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。” ——杜牧《清明》

这句诗写出了清明节时的阴雨天气,雨丝纷飞,仿佛与人心中的愁绪相应。而清明节的气氛恰恰就是在这雨中的思念与感怀中,深深滋养着人们的情感。

“子规声里雨如烟,梧桐更兼细雨。” ——晏殊《浣溪沙》

这句诗用细腻的笔触描绘了清明时节细雨绵绵的景象,雨如烟,情如丝,既表现了节气的湿润,也表达了人们在清明时节内心的柔情。

“绿遍山原白满川,子规声里雨如烟。” ——王安石《泊船瓜洲》

王安石的这首诗表现了清明时节春意盎然的景象,山川绿意盎然,子规鸟鸣声声,与清明节的气氛相得益彰。

清明节,作为中国传统节日,不仅是对先人和自然的敬意,更是对生命延续与文化传承的体现。无论时光如何流转,这份对祖先、自然、生命的尊敬与感恩,将始终伴随在我们每个人的心中。