农历三月初三:道教传统祭祀,感悟天地人和

- 每日黄历网移动端

- 2025-07-05 13:27:01

天地人和的传统祭祀

在人们的日常生活中,许多节日与自然密切相关,反映了人与自然之间的和谐关系。在道教的传统祭祀中,祭天、祭地、祭祖,都是通过仪式来体现对天地、对祖先的敬仰和感恩。这种祭祀活动不仅仅是宗教信仰的体现,更是人与自然、人与人之间和谐相处的一种精神寄托。

节气由来

农历三月初三是传统的“上巳节”,古代中国有在这一天进行“祓禊”的习俗,亦即进行身体和精神的净化。这一节气与道教的祭祀活动息息相关,通常被认为是春天的第二个节气,标志着万物复苏、春暖花开。三月初三的祭祀活动,与清明节的祖先祭祀同样重要,它不仅仅关乎个人的祈福,更与宇宙的自然规律和人类的生命息息相关。

在道教传统中,这一天的祭祀仪式可以追溯到远古的“祈安”仪式,古人通过祭拜天地,表达对自然界的尊重与敬畏。尤其是春天的到来,百花齐放、万物生长,三月初三正是祭祀和祈求风调雨顺、五谷丰登的时节。

物候特征

春天是生机勃勃的季节,万物复苏,气候温暖湿润。三月初三的天气常常表现为早晨的清凉和白昼的温暖,适合开展各种户外活动。田野中的作物开始发芽,农人们忙于春耕春播,准备迎接一年的丰收。

此时,迎春花、桃花、杏花等纷纷盛开,田间地头充满了生机。道教的祭祀仪式通常选择在这样的日子进行,以此迎接春天的到来,祈求天地之间的和谐与顺畅。自然界的一切都在这个时候复苏,阳光透过树梢洒下,鸟儿在空中飞翔,所有的生命都在春天的气息中得到滋养。

民间活动

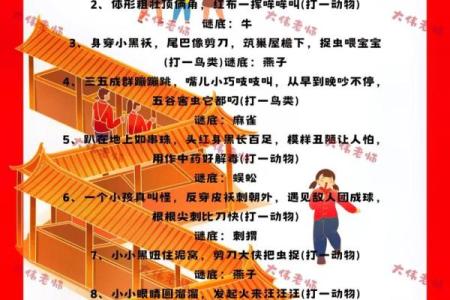

在这个特殊的节日里,民间有许多传统活动与习俗。祭祀活动中,人们会准备丰盛的供品,向天地、先祖表达敬意。祭天的仪式通常在空旷的地方进行,通过焚香、献花、祭酒等方式,祈愿来年风调雨顺、百业兴旺。

此外,三月初三还有许多富有地方特色的民间习俗。比如,许多地方有“踏青”习惯,人们会选择在这一天到郊外踏青游玩,亲近大自然,感受春天的气息。踏青的同时,人们也会进行各种民间游戏,如放风筝、游春等,既放松身心,又增进了人与自然的亲近感。

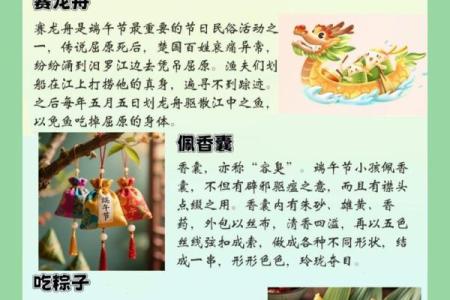

在饮食方面,有些地方会在三月初三吃粽子、春饼等传统食品。这些食品既富有象征意义,也体现了人们对丰收的期许。春饼象征着一年四季的好运,而粽子则被视为驱邪避灾的食物,寓意着消灾解难。

现代生活中的祭祀与节气

随着时代的变迁,现代社会的节日庆祝方式和传统有所不同,但许多传统节日的精神依然传承下来。今天的祭祀活动虽然不再像古时那样隆重,但人们对自然的敬畏和对祖先的感恩之情依然未变。

在现代社会中,节气与农业生产的关系依然不可忽视。三月初三作为春耕的起始之时,对于农民来说,它意味着新一年的劳作开始。即使城市人早已远离土地,但每年的春天依然是人们反思自然、感悟生命的好时机。

这一天,现代人或许没有像古人一样举行盛大的祭祀仪式,但依然有很多人会在这一天回到家乡,与家人团聚,享受团圆的温暖。而对于年轻人来说,这也是一次与亲朋好友共度春光的好时机,不妨选择一次踏青或野餐,感受大自然的恩赐。

诗词引用

正如唐代诗人白居易所言:

“春风如梦江南水,绿意盎然处处新。”

在这个节气里,正是春风得意、百花齐放的时节,天地间的气息充满了活力与生机。

宋代陆游也曾写道:

“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”

这句诗道出了春天的特殊魅力,不仅体现了自然界的生生不息,也象征着人们在祭祀仪式中的期许——无论多么艰难,春天终将带来新的希望与机遇。

而唐代杜牧的诗句:

“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”

则提醒人们,尽管春天温暖而美好,但祭祀也伴随着对已故亲人的悼念和敬仰。

通过这些诗词的引用,我们更加体会到自然界和人类社会的深刻联系,感受到传统祭祀活动中人与天地和谐共生的精神内涵。